~ 遊びを通して感情発達 ~

スパーク運動療育

スパーク運動療育

お知らせ

子どもに必要なのは感情の発達だった!

感情療育

笑顔がはじける「スパーク運動療育」のすべて

スパーク運動療育は、子どもの「こころ(感情)」に着目し、自由な遊びの中で心身の発達を促す独自の療育を提供して成果を上げてきました。

本書のタイトルを「感情療育」としたのはこのためです。

著者はスパーク協会の代表理事で、現在「令和 10年までに通級に在籍する発達障害児をゼロに!」を目標に掲げてスパーク運動療育を全国に広めています。

運動療育士になりたい方

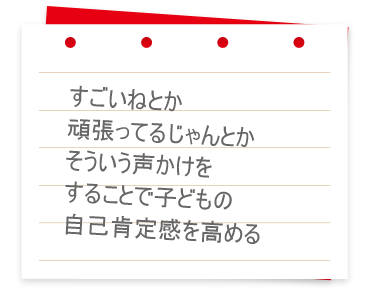

どんな子どもでもみんなと一緒に遊びたいという欲求は同じです。

他人と楽しく遊ぶためには感情の発達が不可欠です。

資格認定を受けた運動療育士®が同目線で夢中になって

一緒に遊び湧き上がる思いを共有することで感情の発達を促しています。

他人と楽しく遊ぶためには感情の発達が不可欠です。

資格認定を受けた運動療育士®が同目線で夢中になって

一緒に遊び湧き上がる思いを共有することで感情の発達を促しています。

Move together, feel together, and grow together

大人と子どもが共に心身を動かし、感覚や感情を共有して、一緒に成長する。

大人と子どもが共に心身を動かし、感覚や感情を共有して、一緒に成長する。

よくある困りごと

発達障害には様々な症状があり、困り事や問題行動が異なる場合もありますが

落ち着きがない、かんしゃくが酷い、こだわりが強い、感覚が過敏など

感覚や感情が発達しストレスが和らぐと改善する共通点もあります。

落ち着きがない、かんしゃくが酷い、こだわりが強い、感覚が過敏など

感覚や感情が発達しストレスが和らぐと改善する共通点もあります。

ADHD

注意⽋如多動症

- ① 注意が変動する

- ② 忘れ物や不注意が目立つ

- ③ 感情や行動の調整が苦手

ASD

⾃閉スペクトラム症

- ① 言葉の遅れ

- ② コミュニケーションが苦手

- ③ こだわりが強い、変化が苦手

LD

限局性学習症

- ① 読むことが苦手

- ② 書くことが苦手

- ③ 算数が苦手

このような問題行動は、

周囲にその特性を理解されないまま、

「困った子」「できない子」として

誤解されがちです。

周囲にその特性を理解されないまま、

「困った子」「できない子」として

誤解されがちです。

困りごと、スパークと共に解決していきましょう。

スパーク運動療育®は、従来の「指導・訓練」型の療育とは異なり

脳機能の発達、特に感情に着目した「共動・共感®」型の発達支援です。

社会的動物である人間は、感情が発達すれば、その表現である行動も社会的になるからです。

全国のスパーク

当協会では、スパーク運動療育®をプログラムとして導入する法人を募集しています。現在、全国で25箇所の認定事業所が稼働し、地域において子どもの発達に貢献しています。

認定事業所を運営する法人は、福祉事業者、介護事業者、幼稚園や保育園など教育関係者、医療関係者など多種多様です。これらの法人に共通するのは、地域貢献を目的としていること、経営者が子どもの感情発達の重要性を理解していること、そしてこの分野を開拓し実績のあるスパーク運動療育®を導入したという点です。

心理的安全性の高い地域社会をつくり未来を担う子どもの感情発達を促すために、社会性と収益性の高いこの事業を一緒に地域で展開していきましょう。

認定事業所を運営する法人は、福祉事業者、介護事業者、幼稚園や保育園など教育関係者、医療関係者など多種多様です。これらの法人に共通するのは、地域貢献を目的としていること、経営者が子どもの感情発達の重要性を理解していること、そしてこの分野を開拓し実績のあるスパーク運動療育®を導入したという点です。

心理的安全性の高い地域社会をつくり未来を担う子どもの感情発達を促すために、社会性と収益性の高いこの事業を一緒に地域で展開していきましょう。

スパーク運動療育の特徴

-

運動療育士

アクティブで圧倒的に

楽しい遊び場

づくりのプロによる

個別療育 -

こころを育てる療育

心に働きかける

アプローチで

ストレスを緩和し、

感情の発達を促す -

遊びの高度化

注意 → 興味 → 行動

→ 意味 → 複雑化

へと進化させ、

発達段階をあげる -

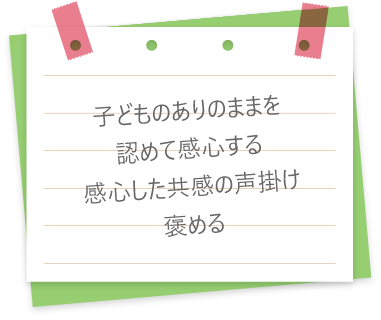

保護者との連携

親子教室を通じて

関わり方を学び、

子どもの笑顔が増えて

育児が充実 -

早期支援に最適

乳幼児健診などで

発達の遅れが

指摘された子どもを

遊びの力で支援

スパーク協会の

事業内容

療育事業

(福祉と自費)

落ち着きがない、言葉が遅い、かんしゃくがひどい、こだわりが強いなど発達に遅れや偏りのある子どもを対象としたスパーク運動療育®の発達支援教室です。対象年齢は2歳〜8歳。

研修・認定事業

(普及)

感情発達を促し人と関わる力を伸ばすスパーク運動療育®を学び、実践してみたいと考えてい

る個人・法人を対象に様々な講座・ワークショップ・資格認定研修を開催しています。

リモート療育事業

(遠隔相談)

スパーク認定事業所のない地域にお住まいの方を対象として、家庭でできるスパーク運動療

育®の動画「おうちでスパーク®」の配信と遠隔相談をセットにしたサービスです。